EQ(イコライザー)はボーカルトラックの音質を調整し、ミックス全体でバランスの取れた理想のサウンドを実現するための重要なプラグインです。ここでは、ボーカルEQの基礎と応用について詳しく解説します。

EQの基礎

EQの操作は失敗すると音が破綻することがあります。ここでは参考に数値を出していますが、音源によりさまざまなので、あなたの耳で聞いて慎重に判断してください。

EQの役割

EQは、特定の周波数帯域を強調したり削減したりするためのプラグインです。

ボーカルトラックにおいて、EQは主に以下のような目的で使用されます。

- 不要な周波数のカット:低音のノイズや不要な共鳴を除去。

- 重要な周波数の強調:ボーカルの明瞭さや存在感のを向上。

- トーンのバランス調整:ボーカル全体の音色を整える。

私はこの3つは大きく2つに分けれると考えていて、①は音を整える作業で②と③は積極的な音作りとして別のものとして考えています。

周波数帯域の理解

EQを理解するためには各周波数帯の聞こえ方や特徴を理解することが大切です。

ボーカルの周波数帯域は、一般的に以下のように分類されます。

- サブベース(20Hz – 60Hz):ボーカルにはほとんど関与しませんが、低音のノイズが含まれることがあります。

- ベース(60Hz – 250Hz):ボーカルの厚みやボディを提供します。

- ロー・ミッド(250Hz – 500Hz):ボーカルの暖かみを提供しますが、過度に強調するとこもったような音になります。

- ミッドレンジ(500Hz – 2kHz):ボーカルの明瞭さを提供します。

- ハイ・ミッド(2kHz – 4kHz):ボーカルのプレゼンスを提供しますが、過度に強調すると耳障りになります。

- プレゼンス(4kHz – 6kHz):ボーカルの存在感を強調します。

- ブリリアンス(6kHz – 20kHz):ボーカルの空気感や透明感を提供します。

EQの基礎的な設定

ステップ1: ローカットフィルター(ハイパスフィルター)の使用

低音のノイズや不要な低周波数をカットするために、ローカットフィルターを使用します。通常、80Hzから150Hzの間でカットします。ボーカルは基本的に125Hzあたりでカットすることが多いです!

- 設定例: 100Hz以下をカットすることで、不要な低音のノイズを除去。

男性や女性、音源によって変わりますが、125辺りを聞いて慎重に判断しましょう。

ステップ2: 不要な共鳴をカット

特定の周波数帯域が強調されている場合、その帯域を軽くカットします。例えば、250Hz付近が過度に強調されている場合、細かいQ幅で数dBカットすることでクリアなサウンドが得られます。

- 設定例: 250Hzを-3dBカットして、ボーカルの曇りを軽減。

特に自宅で録音された音源では部屋の反響音(部屋鳴り)などで特定の周波数が過度に強調されている場合が多いので慎重にカットしていきます。

ステップ3: ボーカルの明瞭さを強調

500Hzから2kHzの間で、ボーカルの明瞭さを強調します。通常、2kHz付近を軽くブーストすることで、ボーカルがミックス内で聴き取りやすくなります。

- 設定例: 中くらいのQ幅で2kHzを+2dBブーストして、ボーカルの明瞭さを強調。

ステップ4: プレゼンスと空気感の追加

4kHzから6kHzの間を軽くブーストしてボーカルのプレゼンスを強調し、10kHz以上をブーストして空気感や透明感を追加します。

- 設定例: Shelfを使用して5kHzを+3dBブーストしてプレゼンスを強調する。

EQの応用

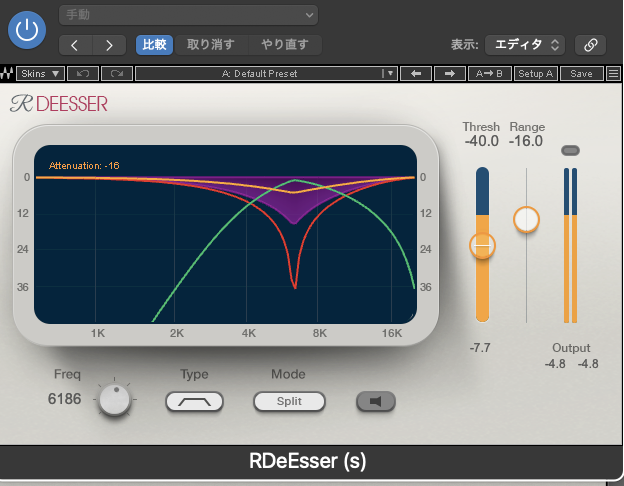

ディエッシング

「S」や「T」などのシビランス音が強調される場合、専用のディエッサーを使用してこれらの音を制御します。EQを使用して、5kHzから8kHz付近のシビランス音をカットすることもあります。

- 設定例: 7kHzをカットして、歯擦音を抑える。

ダイナミックEQ

特定の周波数帯域を動的に制御するために、ダイナミックEQを使用します。例えば、特定のフレーズで低音が強調されすぎる場合、その帯域を一時的にカットします。

- 設定例: 150Hzから300Hzの帯域をマルチバンドで制御し、必要に応じてカット。

ボーカルだけでなく、他のトラックとのバランスを考慮してEQを設定します。ボーカルがギターやシンセサイザーと競合しないように、周波数帯域を調整します。

EQの応用技術

ボーカルだけでなく、他のトラックとのバランスを考慮してEQを設定することも大切です!ボーカルがギターやシンセサイザーと競合しないように、周波数帯域を調整します。

例えば、2kHzでボーカルの音とギターの音が鳴っていると音が被ってボーカルが聞こえにくくなる場合があります。

このような場合はギターの2kHzを少し削ってあげるだけでボーカルが聞こえやすくなります。

よく言われるのはミックスはお弁当に具材を詰めていく過程と似ているということです。

つまり、もともと容量があって、その中にあなたの入れたい音を入れていかなければなりません。沢山詰めすぎるとぐちゃぐちゃになるし、スカスカだと物足りないし。

そこのバランスを音量やEQの処理で行っていく必要があるのです。

まとめ

EQは理屈を知るだけでは使いこなすことはできません。何回も繰り返して実際に練習することであなたの思い通りの音を作れるようになるでしょう!何を主役にして聞かせたいかを取捨選択して、見極める力も必要になってきます。ぜひ沢山練習してください!